導入(リード文)

子どもに「今日どうだった?」と聞いても「ふつう」としか返ってこない…。

先生や保護者なら、一度は経験があるのではないでしょうか。

新卒先生A

新卒先生A振り返りを書かせたいけど、子どもたちは“めんどくさい”って

顔をしてしまうんです。どうしたら続けられるんでしょうか…。

でも、本当にその一日は「ふつう」だったのでしょうか。

授業で少し理解が深まったこと、友達に声をかけられたこと、係の仕事を忘れてしまったこと…。

小さな出来事の積み重ねが、子どもの成長をつくっています。

それを自分の言葉でふりかえる習慣が振り返りジャーナルです。

本記事では、教育現場での実践をもとに、その意義と続けるコツを紹介します。

振り返りジャーナルとは?(子どもが一日を自分の言葉で残す習慣)

振り返りジャーナルとは、子どもが一日の出来事や感情を短く書き残す取り組みです。

学級日誌のように全体の出来事をまとめるのではなく、一人ひとりが自分の学びや気持ちに焦点を当てます。

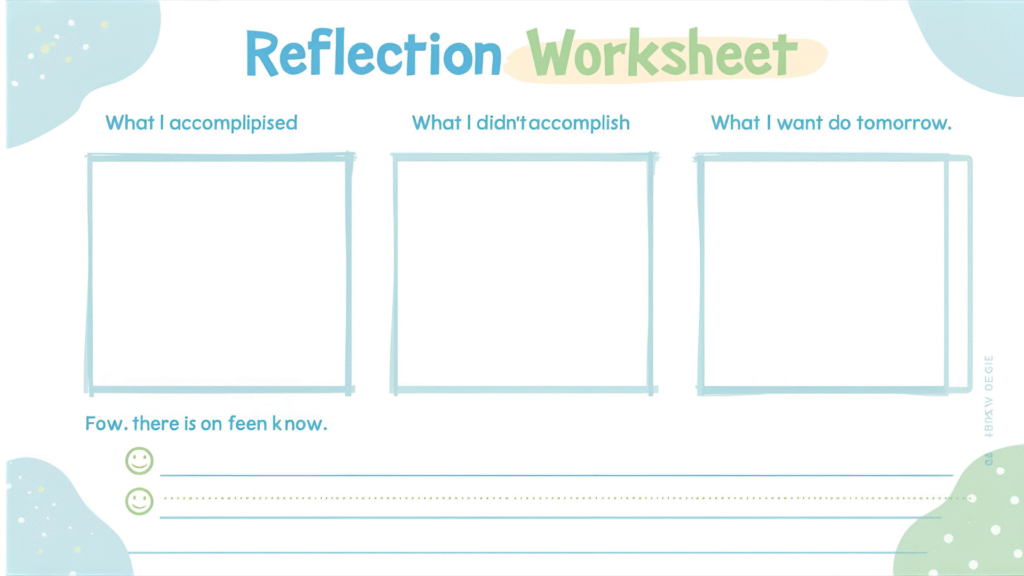

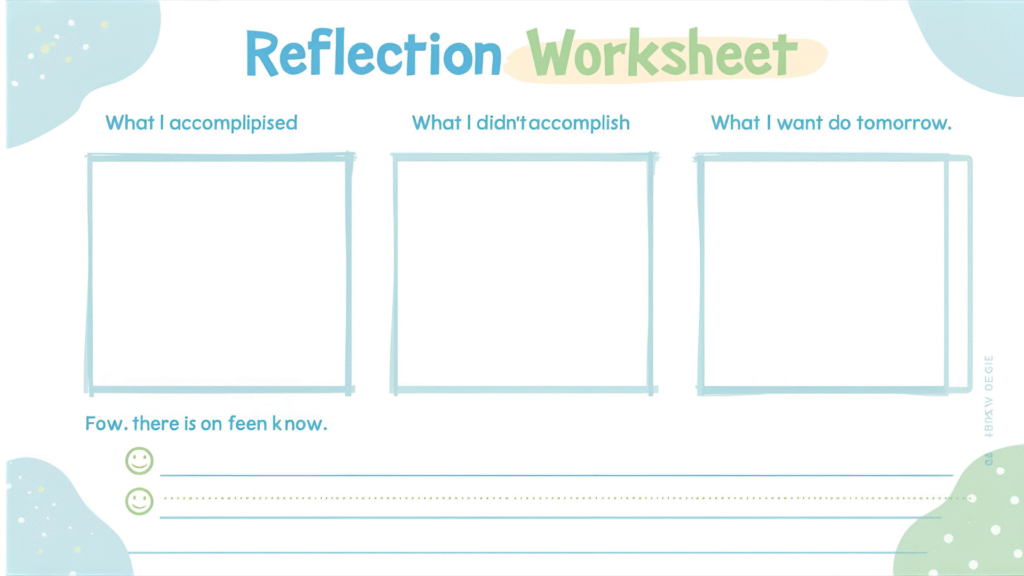

例えば次のようなフォーマットが代表的です。

今日できたこと

できなかったこと

明日やりたいこと

今日の係の仕事、忘れちゃった…。

こうした小さな気づきを言葉にするだけで、次の日の行動が変わります。

振り返りジャーナルの意義(学び・心・未来を育てる力)

学びの定着(言葉にすることで理解が深まる)

学習した内容を言葉にまとめることは、記憶の定着を助け、理解を深める効果があります。

「わかったこと」「わからなかったこと」を意識的に区別するだけでも、子どもは次の学び方を考えやすくなります。

自己肯定感の向上(小さなできたを積み重ねる)

子どもは「できなかったこと」に目が行きがちです。

しかしジャーナルを書くと、小さな成功に気づく習慣が身につきます。

「発表できた」「友達に鉛筆を貸せた」など、日常のささいなことでも「できた」に変わります。

できたことを書いてたら、けっこう頑張ってたって分かった!

自己調整力の育成(明日への一歩を描く)

さらに、「明日はこうする」と書くことで、子どもは自分の学びを自分で調整する力を養います。

振り返りジャーナルは自己調整学習の第一歩なのです。

筆者の実践から見えた効果(学級文化が変わる瞬間)

私の学級でも、毎日3分の「ふりかえりタイム」を取り入れています。

初めは「何を書けばいいの?」と困っていた子も、フォーマットを決めて見本を示すことでスムーズに取り組めるようになりました。

続けるうちに、学級の雰囲気に変化が生まれました。

「明日はもっと大きな声であいさつする」「係の仕事を忘れないようにする」など、

子どもたちが自然に次の行動を自分で言葉にする文化が広がっていったのです。

さらに、子どもが書いたジャーナルを読むことで、教師自身も指導のヒントを得られます。

「この授業の説明が分かりにくかったのか」「意外にこの活動が印象に残ったのか」と、子どもの声から学び直す機会になるのです。

実践法と継続のコツ(無理なく・楽しく・シンプルに)

フォーマット例(できた/できない/明日やりたい)

シンプルで書きやすい3つの枠が続けやすい基本形です。

枠① 今日できたこと

→ 成功体験や達成感を言葉にする枠。

小さな成功も「できた!」と書くことで自己肯定感が高まります。

例)「漢字テストで満点だった」「友達に優しくできた」「体育で最後まで走れた」

枠② できなかったこと

→ 失敗や反省を記録する枠。

課題を素直に書くことで“次につなげる視点”が育ちます。

例)「宿題を忘れた」「話を最後まで聞けなかった」「列を乱してしまった」

枠③ 明日やりたいこと

→ 明日の目標や改善点を書く枠。

未来に目を向けることで、自然と“自己調整力”が高まります。

例)「忘れ物をしない」「もっと元気にあいさつする」「漢字練習を家でやる」

書きたくなる工夫(自然とペンが進む仕掛け)

先生のひとことコメントで「次も書きたい!」

子どもの言葉に先生が応えてくれると、「また書こう」と思えます。

「よく気づけたね」、「明日は楽しみだね」、「次の挑戦も応援してるよ」などと先生がコメントすることで、

先生が読んでくれてる!

→ などと、書くモチベーションが爆上がりします。

振り返りを共有する(ペア・全体でのシェア)

書いた内容は個人だけで完結させず、ペアやグループで読み合ったり、全体でシェアしたりすると学びが広がります。

他者の視点に触れることで、自分の振り返りもより深くなるのです。

習慣化の工夫(続ける仕掛けをつくる)

毎日じゃなくてもOK(無理のない継続が大事)

重要なのは「続けること」。毎日書けなくても、週に数回や学期末のまとめでも効果があります。

大切なのは子どもが「また書こう」と思えるサイクルをつくることです。

教師が一緒に書く(モデルを見せる)

先生も一緒に短く書いて発表することで、子どもたちに「モデル」を示せます。

大人がやって見せることで、子どもは自然に真似をするのです。

家庭との連携(保護者の声かけが力になる)

ジャーナルを家庭に持ち帰らせて、保護者に読んでもらうことも有効です。

「頑張ったね」の一言が、子どもにとって最高のご褒美になります。

まとめ(未来への手紙としての振り返り)

振り返りジャーナルは“未来の自分への手紙”です。

一日の終わりに少し立ち止まり、「できたこと」「できなかったこと」を言葉にする。

その小さな積み重ねが、子どもの学びを深め、自己肯定感を育てます。

わたしのクラスでもやらせてみようかな…。

ぜひ!まずは3分のふりかえりタイムを学級に取り入れてみませんか?

👉 関連記事もおすすめ

子どもの主体性を育てる学級通信の書き方—「書けない・続かない」を越える、毎日発行の現実解—

家庭と学校をつなぐ言葉の選び方|保護者に届くフレーズ集

先生も育つ!日々の通信が論作文の力になる理由

【実例多数】振り返りジャーナルのテーマ設定と効果

【保存版】振り返りジャーナルの書き方|子どもが「学びを自分ごとにする」記録術(2025.10.6公開)