子どもたちの問いから始まる授業は、子ども一人ひとりの興味や関心を引き出し、学びを深められる魔法のような時間です。

答えを与えられるのではなく、自分で考え、答えを見つける体験は、学びの楽しさや意欲を引き出すだけでなく、自分で問題を解決する力を育みます。

問いから始まる授業で、子どもたちの知的好奇心を刺激し、ワクワクとした学びの場を作りましょう!

書籍「たった一つを変えるだけ:クラスも教師も自立する「質問づくり」との出会い

私自身、学校現場に立って、初めの数年は「教える」ことに注力してきました。

けーわい

けーわい5×1=5、5×2=10…5のだんは答えが5ずつ増えていきます。

…。

…。

えっ??なんか反応はない?!

こちらから教えたことや問いかけたことに対して、子どもたちの反応が全くないことに危機感を感じ、いろんな本を読み漁りました。

そのような中で、出会った本が「たった一つを変えるだけ:クラスも教師も自立する『質問づくり』」です。

本の表紙をめくると、カバーの袖に

教師に指示されているかぎり、僕らは何も学んでいない

と書いてあって衝撃を受けました。

「質問づくり」の実践

本書で述べられている「質問づくり」は、子どもたちに。自分で疑問を見出し、答えを見出す力を育みます。

効果

質問づくりをすることで以下の3つの効果を得られます。

効果①多様なアイデアを考え出す力を高めます。…発散思考

アイデアに行き詰まったり、テーマが思い浮かばなかったりしたときに、「多様なアイデアを考え出す力」が大いに役立ちます。

この力があると、画家や音楽家など創造力が求められる「クリエーター」に

②アイデアを分析・統合して、答えを見出す力を高めます。

③自分のアイデアを振り返る力を高めます。

手法

注意事項

実践

初めは「スーホの白い馬」でこの授業をやってみました。

子どもたちに話し合う問いを決めさせて大丈夫なんですか?

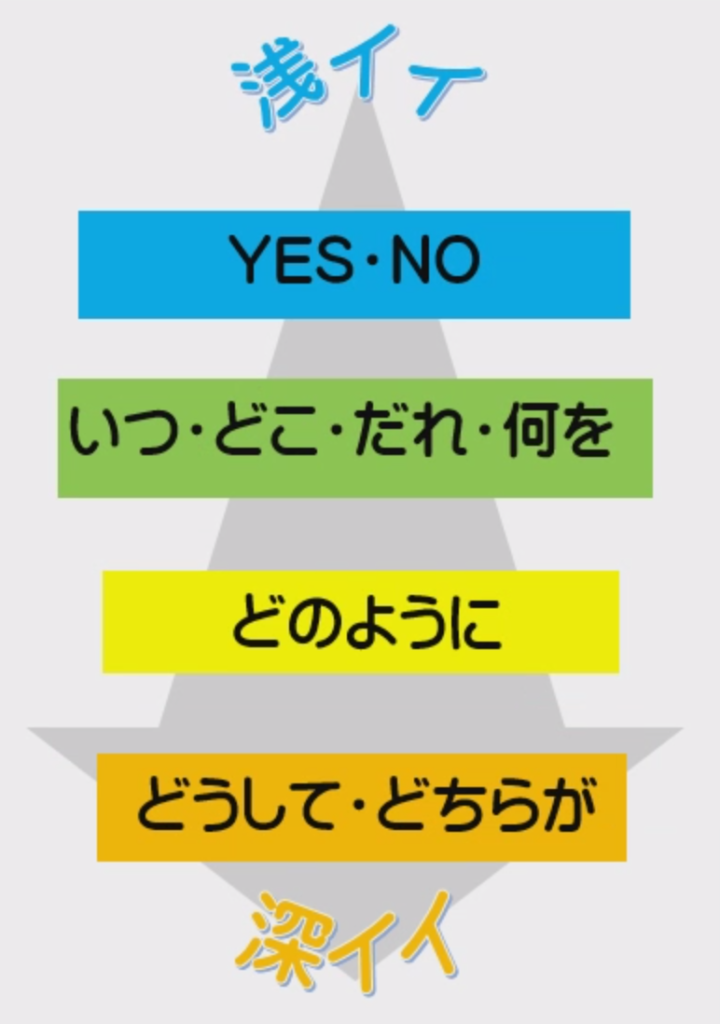

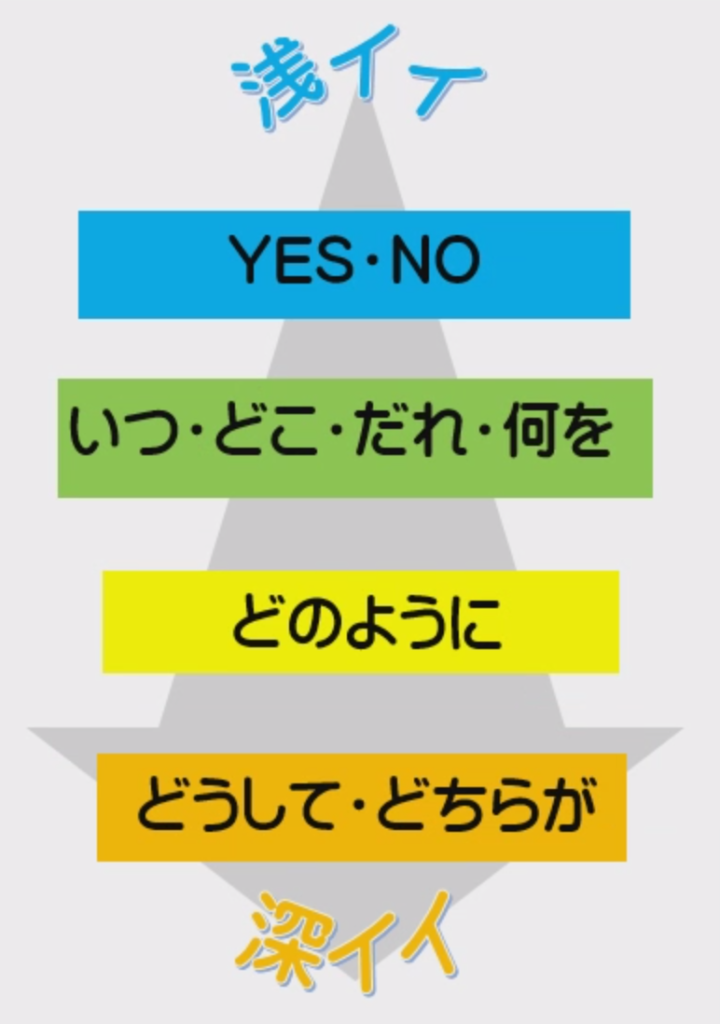

初めに「問いランクを教える」

メリット① 自分で考える力がつく

答えを自分で探すうちに、「どうすればいい?」と自分で考えるクセがつきます。

答えを求めがちな人は、「どうしたらいい?」と、相手に考えてもらいがちです。

問いから始まる授業は、子どもたちが自ら考える力を育む有効な手法です。

この授業では、教師が答えを教えるのではなく、子どもたちに「どうすればいいのだろう?」「これってなぜだろう?」と考えさせる問いを投げかけます。

例えば、といった問いを出すと、子どもたちは自分の知識や経験をもとに考え始めます。

「どこに手をつくと跳びやすいかな??」

う〜ん、奥の方ですか??

まずは跳んでたしかめてみよう‼️

その考える過程で資料を調べたり、やってみたり、子どもたち同士で意見を交換したりしながら、答えを探す力が身についていきます。

初めから正しい答えを求めるのではなく、自分で考えるプロセスを繰り返すことで、子どもたちは「何が大切なのか」「どうすれば問題を解決できるか」を自ら発見できる習慣を身につきます。

そして、主体的に学習する姿勢が育まれます。

教師側にとっては、最初にどんな問いを設定するかがポイントです。

子どもたちが興味を持ちやすいテーマや日常に関係する問いを起点に授業を組み立てることで、自然と子どもたちの思考を引き出すことができるでしょう。

それができないんですよ〜‼️

まずは「どうして?」「どうやって?」などと、問いかけることが大事です。

「子どもの問いからはじまる授業!」では、子どもたちから出た問いの扱い方が学べます。

メリット②色々な考え方ができるようになる

問いには、「YES・NOで答えられるもの(クローズド・クエスチョン」と「いくつも答えがあるもの(オープン・クエスチョン)」があります。

さらに、「質問者が答えを知っているもの(指示質問)」と「質問者が答えを知らない(提示質問)」があります。※詳しくはココをクリック!(日本語教師はま氏のサイトより)

どの問いが優れているかではなく、いろいろな問いを使い分けることで、子どもたちにはいろんな視点で考える力が育ちます。

特に、「オープン・クエスチョン」や「提示質問」のような問いから始まる授業では、子どもたちから多くの意見が出ることが多く、さまざまな視点で考える力を育むことができます。

たとえば、「アンパンマンはなんでパンチをしていいのだろう?」という問いを投げかけた場合、子どもたちはそれぞれの経験や知識をもとに意見を出してきます。

ある子は「アンパンマンだから」と答え、別の子は「アンパンマンでもパンチはダメでしょ?」と考えるかもしれません。

このように、問いには多様なアプローチや答えがあり、どの考えにも思考の起点として価値があります。

教師は、子どもたちが自由に発想できる場を作り、違う意見が出たときに「その考えも面白いね」「それを詳しく調べてみよう」と促すことが大切です。

こうした授業を通して、子どもたちは「自分の考えを受け入れられて嬉しい」「友達の意見から新しい視点が得られた」と実感できるようになります。

たくさんの意見をまとめられる自信がないかも…。

まずは「クローズド・クエスチョン」からはじめて、

そこから、「オープン・・クエスチョン」へ

だんだんと発展させるといいですよ。

例えば、1+1はいくつ?からはじめて、

「□+□=10」につなげると、

だんだんと子どもたちの考えが広がっていきますよ。

メリット③勉強が面白くなる

算数だけでなく、自分の身近なことや気になることが授業のテーマになると、もっと知りたくなりますし、子どもたちが「学んで楽しい!」と感じられるようにもなります。

子どもたちにとって身近ではないテーマではありませんが、歴史の授業で「なぜ戦国時代には多くの城が作られたのだろう?」という問いをあげます。

子どもたちはその問いに対して、「守るため?」「戦うため?」など、自由に想像を膨らませます。

このような授業が進んでいくことで、子どもたちが「考えるのが楽しい」「知るのが面白い」と感じられるようになります。

また、子どもたちが自分の興味や関心と授業内容が相まって、さらまる学習意欲が湧きます。

自分の街には城跡があるのかな?

いい問いですね。

そうやって、日常と関連させることで、

学習がもっと自分事として感じられるようになります。

教師側は、子どもたちから「もっと知りたい!」と思うようなテーマを選集め、そこから授業づくりをしていくことをおすすめします。

特に、日常生活やニュースをチェックして、子どもたちの好奇心を引き出す話題を取り入れて、勉強への興味をより強く刺激することができます。

問いからはじまる授業が子どもたちにとってわくわくする時間になります。

メリット④深い理解を促進できる

ただ、受動的に覚えるだけじゃなく、「なぜ?」と疑問をもって考えるから、自ら能動的に学びに向かい理解が深まってきます。

「なぜそうなのか?」「どうしよう?」という挑戦を子どもたちに投げかけてみましょう。

子どもたちが自分で答えを探す中で、「わかった!」 」という達成感を手に入れた瞬間、深い理解を実現できるようになります

教師は、授業を設計する際には、子どもたちに答えさせるだけではなく、「その理由」や「その先」を考えたような問いを工夫することがポイントです。

32÷4=8になるのは、どうしてなぜ??

4×8=32 だからです。

32を4つずつに分けたら、

8つに分けられたからです。

このように、問いかけて「なぜ?」と問いかけ、子どもたちに思考を促す授業では、ただ単に教えられるだけではなく、物事の仕組みやつながりに目を向ける力が育ちます。

深さや構造が学びの深さにつながるために、問いを丁寧に作り、子どもたちが興味を持ちながらも存在してもらえる場を提供しましょう。

メリット⑤友達と話し合うことが楽しくなる

問いから始まる授業では、子どもたち友達同士で意見を出し合い、議論が自然と盛り上がります。

たとえば、「どうしたら学校がもっと楽しい場所になるかな?」という問いかけてみたとします。

子どもたち自身の経験やアイデアをもとに意見を考えるある子は「休み時間が増えたらいいかいい」と言うでしょう。

別の子は「もっとみんなで遊べるイベントを作りたい」と提案することはできないかもしれません。

これをきっかけに、「どう思いました?」 ”とお互いに聞き合うことで、考えが湧き、新しい発見が生み出されます。

子どもたちにとって自分の意見を表現練習するだけでなく、他人の意見に耳を傾け、違いを受け入れようとする中で、互いの意見が受け入れられる喜びを感じたり、協力して何かを作り上げる楽しさを感じたりすることができます。

お互いの意見を聞き合えるクラスは、

安定したクラス経営につながります。

教師は、話し合いを活性化させる問いの作りや聞き方がポイントです。

例えば、子どもの日常生活や学校生活に直接するテーマや、答えが一つに絞れないようなオープンな問いを設定するとよいでしょう。

また、子どもたちの発言に対し「それは面白い意見だね」「その考え方は新しいね〜」とフィードバックをすることで、子どもたちには自信を持つようになります。

もちろん、よく話を聞いている子どもへのフィードバックもお忘れなく。

初めはペアや少人数で始め、少しずつ全体人数で意見を共有する場を作ると、話し合いを通した探究的な学習を無理なく進められることでしょう。

やってみてよくなかったこと

初めに苦労することです。

放任になりがち

目的設定が曖昧

教師に発問をされているかぎりは、子どもたちは何も学んでいない

「教える」とは「AはBだよ」という教授ような形だけでなく、教師が答えを誘発するような質問(誘導質問)も「教える」に含めています。

なぜ、教師の「誘導質問」を教えるに入れているのか。

興味関心の矢印が教師側から出てきているからです。

自分から気づかせようとしていたことに気が付きました。

まとめ

問いかけるところから始まる授業を行うと……

①自分で考える力がつく。

②色々な考え方ができるようになる。

③勉強が面白くなる。

④深い理解を促進できる。

⑤友達と話し合うことが楽しくなる。

上記のような効果が期待できます。

ぜひ、教室で、子どもたちにたくさん問いかけてみてください。

下記はオススメの書籍です‼️