振り返り(リフレクション)の重要性が謳われるようになった現代社会において、学校現場においてもその重要性は高まる一方でしょう。

振り返りジャーナルでは、子どもたちが「いつ・どこで・何を感じたか」など、そのままでは忘れ去られてしまうような日常の出来事を記録することで、自分の成長を実感できるようになったり、心を整理して自分を俯瞰して眺められるようになったりします。

また、振り返りジャーナルには、普段知ることができなかった子どもたちの心の声を知ることができ、教師自身も指導を振り返る良い機会となります。

私自身、振り返りジャーナルを活用することで、「あれは言い過ぎたな⋯」と自身の指導を反省したり、失敗したなと思った授業で「楽しかった」などとポジティブなフィードバックをもらって励まされたりして、何度も救われてきました。

また、コメントを効率よく返す習慣がついたり、「今日、子どもたちにどんな学びを届けたいか」などとテーマ設定を考えたりするなどを1日を見通す力も身についたりしました。ようは、仕事の生産性が向上したということです(笑)

さらには、学級通信を通じて保護者へフィードバックすることで、家庭とのつながりも強まり、子ども・保護者・先生の三方にとってプラスの影響をもたらします。まさに、振り返りジャーナルは欠かせない存在となっています。

本記事では、具体的なテーマの事例を踏まえて、振り返りジャーナルの活用方法をご紹介します。ぜひ、みなさんもチャレンジしてみてください!

振り返りジャーナルって何?

新卒先生A

新卒先生A振り返りジャーナルって、なんですか??

振り返りジャーナルは、名前の通り、子どもたちが振り返りを習慣化するためのノートです。

子どもたちが何気なく感じたことや日々の学びに加え、思わずガッツポーズをしたくなるような嬉しい経験や泣きたくなるようなショックな体験は、子どもたちの成長の糧となります。

そのままでは、記憶は薄れ、次第に忘れ去られてしまいますが、振り返りジャーナルに記録しておくと、後で読み返したときに、自分やクラスの成長や体験を思い出すことができます。

また、振り返りジャーナルは、子どもと教師をつなぐツールとなります。

教師自身が忙して、子ども一人一人と十分にかかわれなかった1日なんてよくあることです。

しかし、振り返りジャーナルをに目を通せば、子どもたちの心の声を聞くことができます。

子どもたちの日常の気もちの変化を知ることに加え、時には、教師自身が気がつかなったクラスのほっこりエピソードを知って、温かい気もちになれたこともありました。

振り返りジャーナルは、子どもと教師をつなぐ信頼の秘密基地のようなものです。

ちなみに、有名プロスポーツ選手の中にも振り返りジャーナルと同じような記録する習慣を大切にしている方がいます。

プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんの「発明ノート」や卓球2020年東京オリンピックで混合ダブルス金メダリストの伊藤美誠さんの「試合ノート」、そして、元サッカー日本代表の本田圭佑さんの「夢ノート」が有名です。

このことからも振り返りの習慣は、学校の範囲を越えて様々なシーンで活用されていると考えられます。

振り返りジャーナルで振り返る習慣を身につけることができたら、生涯にわたって子どもを助けてくれることでしょう。

私自身、7年以上実施してきて、今では欠かせないものとなっています。

振り返りジャーナル4つの目的

目的① 感情が整理できる

. 感情を整理し、ストレスを軽減できる(詳しく解説)

仕事や日常生活の中で、ストレスやモヤモヤした気持ちを驚くことは誰にでもあります。振り返りジャーナルを活用すると、これらの感情を整理し、ストレスを軽減することができます

目的2: 感情の整理

目的3: チーム活動やイベントの振り返り

目的4: 面白い&想像力を伸ばす

振り返りジャーナル4つの効果

効果① 感情が整理できる

. 感情を整理し、ストレスを軽減できる(詳しく解説)

仕事や日常生活の中で、ストレスやモヤモヤした気持ちを驚くことは誰にでもあります。振り返りジャーナルを活用すると、これらの感情を整理し、ストレスを軽減することができます

② 自己理解が深まり、成長につながる

・ 教師が子ども一人ひとりの物語に寄り添い、共感を持って関わるための手段です。

・ 子どもの見えていない姿や本来の姿を理解するのに役立ちます。

③ 振り返る力とメタ認知を高める

・ 起こった事実を確認し、関係性や感情を整理して、次の行動に活かす力を養います。

・ 自分の行動や出来事を客観的に見る力(メタ認知)を育てます。

④ 続ける習慣が身につく

・ 毎日5分程度の短い時間で行う習慣的な活動です。

・ 半裁のノートに記録することが一般的ですが、デジタルデバイスを使用する場合もあります。

振り返りジャーナルで用意するもの

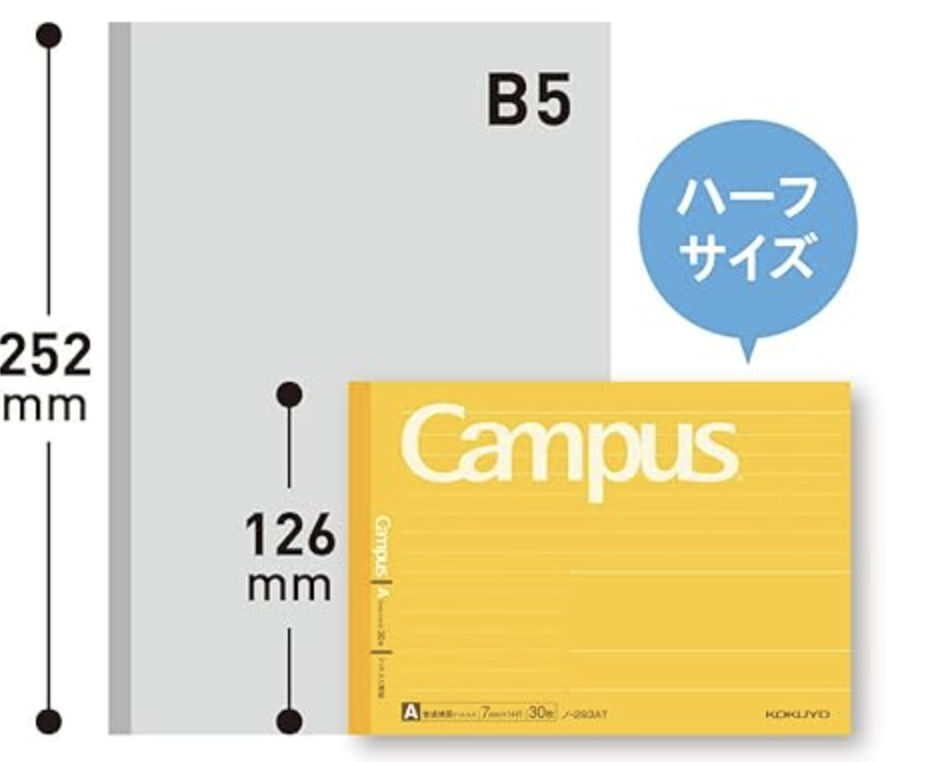

B5のハーフサイズのノート

または、

B5ノートを半分に切ったものを用意してください。

私は、B5ノートを100円ショップで購入したあと、裁断機で半分に切って配布しています。

裁断機がない場合はこちらを購入するほうが便利です。

振り返りジャーナルを実践してみよう!!

振り返りジャーナルを実践していく上でポイントは以下のとおりです。

①5〜10分くらいで書けるテーマを選びましょう。

②静かな雰囲気で書かせましょう。

③コメントは短くポジティブなものを書きましょう。

④無理のないペースで続けていきましょう。

まずはポイントをおさえて習慣づくりをしていくことが大切です。

テーマ設定50選

テーマ設定で頭を抱える人も少なくないと思います。

「今日一日を振り返ろう」の一言だけでは、子どもたちが何を書いていいのか分からず、手が止まってしまう子も少なくありません。

そうなんですよね。

こっちも何を書かせていいか分からず放任しがちなんです。

だから、最初はテーマのテンプレートを活用すると、子どもたちも書きやすいと思います。

学校生活に関するテーマ

- 今日の委員会活動について。

- クラスの良いところは?

- クラスでしたいことは何?

- 今日のMVPはだれ?

- 学校が終わったら何をしたい?

- 学級の良いところは何?

- 先生に叱られて感じたことは?

テーマを書くときに、「〇〇を3つ書きましょう」や「ベスト3を書きましょう」のような書き方をすると、子どもたちの文量が増えることがあります。文量が主目的ではありませんが…。

自分に関するテーマ

- 今、感謝を伝えたい人とその理由は?

- 最近涙を流したことは何?

- 今ハマっていることは何?

- あなたの理想の未来

- 最近気になっていること

- 振り返りジャーナルを読み返して、感じたことを書きましょう。

「最近、気になっていることは、いじめの早期発見や家庭環境調査につながることがあるので、定期的にやってます。

おもしろいテーマ

- ドラえもんの道具でほしいものは?

- 理想の給食メニューは?

- 理想的な時間割は?

- もし雪国に住んでいたら何がしたい?

- もし鳥になった何がしたい?

- 100万あったら何につかう?

振り返りジャーナルで書く楽しみを刺激するのに役立つテーマです。

最初は、見様見真似で上記のようなテンプレートを活用してみると、だんだんと教師側が「こんなことを振り返らせたい」という想いが込み上げてくることでしょう。

真似るはまねぶ(学ぶ)です。

振り返りジャーナルを実践する上での問題点

目的1: 学習の振り返り

「そもそも、何を振り返らせればいいのか分からない」

なんて声も聞こえてきそうです。

何を書かせるといいんですか?

子どもたちの日々感じたことや気がついたことを書かせます。

ただ、感じたことや気がついたことは一人一人異なります。

そして、それらが目に見えることは少なく、子どもたちも翌日には忘れてしまうことも少なくありません。

振り返りジャーナルは、そんな忘れ去られてしまう日々の思いや気づきを記録するためのツールです。

自分と対話するためのツールでもあります。

ですので、振り返りジャーナルには、授業で学んだことや行事の達成感だけでなく、友達とのトラブルのことや先生に叱られて感じたことも、いっしょに書かせていきたいところです。

振り返りの記録があると、後で読み返したときに、自分や学級の成長したことや忘れかけていた課題を思い出すことができます。

「言語化」がその子の学びの財産となります。

問題② いつ書かせればいいのかわからない。

私の周り先生で多いのは、帰りの会のとき書かせる人が多いです。

帰りの用意をした人から順次書いていきます。

ただ、この時間帯だと、低学年担任していたときは、帰りの会では書かせられないということがしばしばありました。

最も重要なことは、習慣化することです。

書ける時間帯をつくって、各々がやりやすい時間帯に書かせて良いと思います。

ちなみに、私は給食後に書かせています。

帰りの会に書かせると下校時刻に遅れることがあるからです。

問題③ どれくらい書かかせればいいかわからない。

文量については、意見が分かれるところですが、

本家「『振り返りジャーナル』で子どもとつながるクラス運営(ナツメ教育者ブックス社)」によると、たくさん書かせる必要はないとのこと。

子どもたちが5分から10分くらいで書けるテーマで取り組ませると良いと思います。

先生によっては「◯行までは書きなさい」と指示しています。

本書によると、子どもたちがたくさん書きたくなるまで「待つ」ことが大事だそうです。

文量よりも、毎日書かせる方が大事であり、毎日書いていくことで、書く力が高まっていきます。

私自身、「楽しかった」だけしか書かない子には、「何が楽しかったの?」と問い具体的に書けるように促すことはしています。

なるべく、たくさん書いてあったほうが、後に読み返したときに、より具体的に思い出せると思うからです。

あとは、その時、子どもたちが書きたくなるテーマを出すことが重要かもしれません。

運動会後など、大きな行事後は「書きたくなるタイミング」です‼️

先生の関わり方は?(コメント例あり)

子どもたちの振り返りジャーナルを毎日チェックすることが大事です。

特に、教師によるコメントのフィードバックが大切です。

正直、それが面倒くさいです。

コメントを返す上で最も重要なことは、制限時間を設定することです。

子どもたちの振り返りを読むと、ノートの余白にびっちりとコメントをつい埋めがちです。

教師として、とてもいいことなんですが…

もし、30人学級なら、5×30=150…すべてのノートをチェックするのに、150分かかる計算になります。

流石に1日の激務の中でそんな時間を捻出することは不可能だと思います。

それは私も嫌だな…。

30人30冊を20分で見ると決めて取り組むだけでも、だいぶ変わります。

20分=1200秒

1200秒÷30冊=40秒/冊なので、

1冊40秒でチェックする計算になります。

1冊を40秒でチェックするためには、コメントの量にこだわらないことです。

わたしは一言コメントを毎日意識してやっています。

私は給食後に書かせていたので、子どもたちが帰る前に全て目を通すことが多かったです。

コメント例

- うんうん

- いいね

- ナイス

- すごい

- すばらしい

- たのしそう

- おうえんしています

- たのしみにしています

- 先生もそう思う!

- へぇ〜!

- なるほど

- ざんねん

- あらま〜

- それなー(若者言葉をつかうこともします)

- ぴえんぱおん(そのときの流行語)

あとは、良い文や気になった文に赤でアンダーラインを引いています。

保護者へのフィードバック

それと、絶対ではないですが、保護者へのフィードバックも重要な要素です。

私は「学級通信」をつかって、定期的に保護者へフィードバックをしています。

そうすることで、保護者の方もクラスの様子を知ることもできます。

下の表は、ある年の2年生クラスの学級通信に記載したものです。

・みんながえがおでしゅう中してとり組むこと!

・まちがえても、元気にやること!

・ときょう走で1いになることです。

・元気におどることです。

・みんなで元気に楽しくおどることです。

・一年生にじょうずに教えることです。

保護者の反応はどうなんですか??

学校の様子が分かると、保護者から軒並み好評をいただいております。

学級通信は子どもも読めるものなので、同じクラスの子が何を書いたかを知る機会にもなり、結果子どもたちへのフィードバックにもなっています。

低学年にも効果がある

振り返りジャーナルは子どもにも保護者にも先生にも三方よしの万能ツール!

振り返りジャーナルは子どもたちだけでなく、大人も成長させてくれます。

子どもたちがいつどこで何を感じていたかを知ることで、自分自身の実践を振り返るきっかけになるからです。

この実践を振り返る機会が自分自身を成長させてくれます。

「振り返りジャーナル」は、今では私の欠かせないツールとなっています。

さらには、効率よくコメントを返す過程で、仕事の生産性が向上したり、テーマ設定を考える習慣が「今日学ばせたいこと」見通す力につながったりします。

学級通信で保護者へのフィードバックをすれば、保護者へも好影響を与える可能性が高いですし、振り返りジャーナルは、子どもにも保護者にも先生にも三方よしの超万能ツールです‼️

ぜひ、読者のみなさんも「振り返りジャーナル」にチャレンジしてみてください。

関連記事

書くだけで成長が加速する|子どもの「振り返りジャーナル」の意義と実践法

【保存版】振り返りジャーナルの書き方|子どもが「学びを自分ごとにする」記録術(2025.10.6公開)