【導入】学級通信、こんな悩みはありませんか?

新卒先生A

新卒先生Aお知らせだけじゃ物足りないから…と思って、実践報告を書いてみるんだけど、どうしても表現がかたくなったり、逆にダラダラ長くなってしまったりしてしまいます。

学級通信は、子どもの姿を保護者に届ける大切なツール。

けれど実践報告が“研究紀要”みたいになってしまう先生も多いのではないでしょうか。

大切なのは、平易な表現で“わが子の姿”を伝えることです。

【筆者の体験談】研究報告風から“やさしい通信”へ

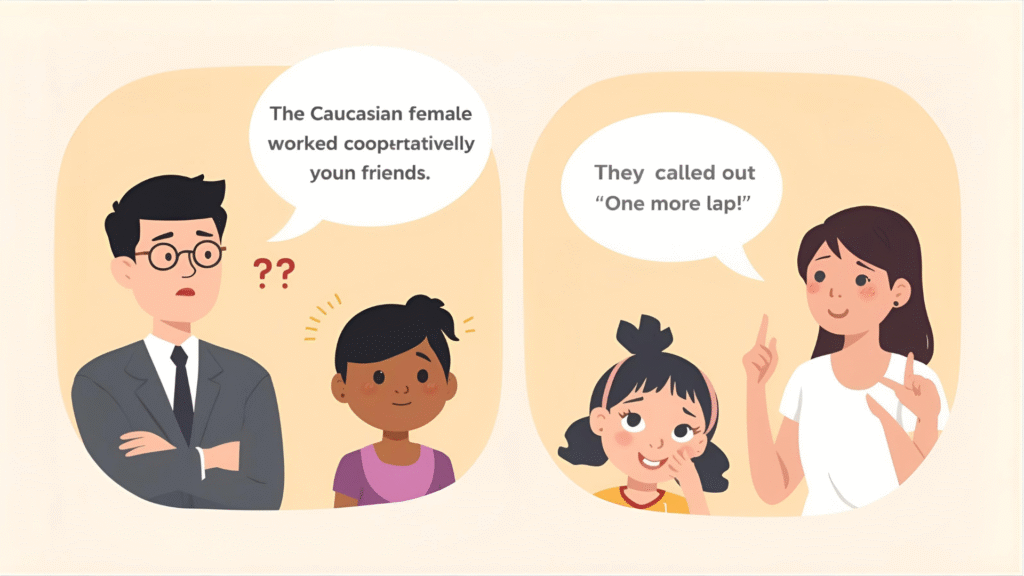

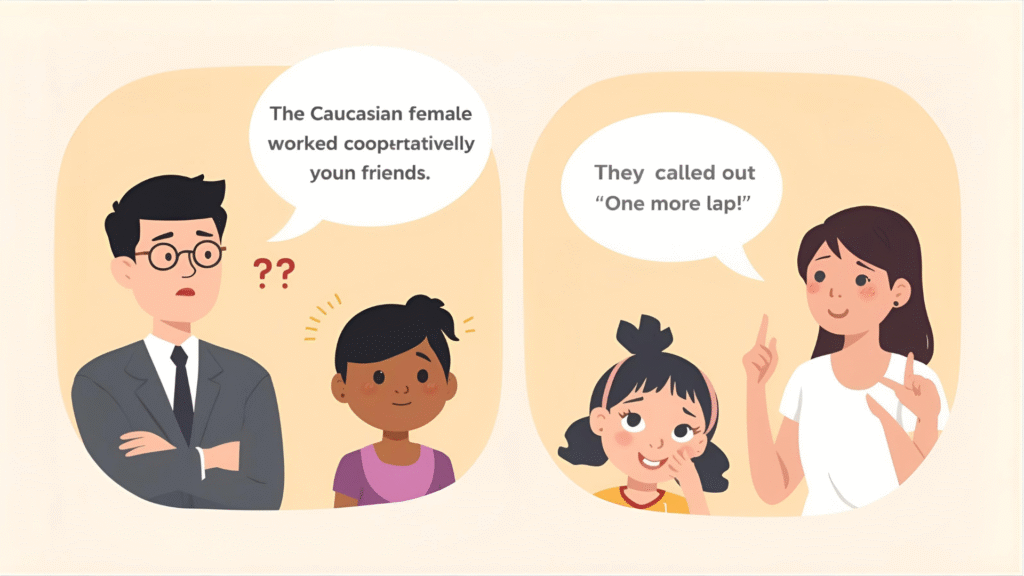

私も新任のころ、通信を「教育実践の記録」として書いていました。

「児童は活動に主体的に取り組み、協同的に課題を解決していた」

こんな書き方です。

でも、保護者からの反応は薄く…😅

あるとき、表現を変えてみました。

「友だちと声をかけ合いながら、“あとちょっと!”とがんばる姿がありました」

すると返事に

「先生の言葉で、子どもの様子が目に浮かびました」

と書かれていたのです。

専門用語より、生活の言葉

これが保護者に届くカギだと気づきました。

【本題】保護者に響く言葉の選び方

実践報告を“生活の言葉”に変える

NG:「児童は役割を意識し、主体的に活動していた」

OK:「自分の役割を思い出し、“ぼくがやるよ”と声をあげていました」

平易だけど“あたたかい”表現

「すばらしい協同的な姿」ではなく

「見ていて思わず笑顔になったやりとり」

冗長さを避けるコツ

一文一場面に絞る

“そして、また、さらに”を多用しない

感情は「先生の驚き・喜び」を短く添える

短くても伝わる、やわらかい表現が保護者の共感を生む

【実践編】ビフォー・アフターで見る言葉のちがい

Before:実践報告風

「児童は友人に働きかけながら協同的に活動を行っていた。その中で自分の考えを述べる姿が見られた。」

After:やさしい通信風

「友だちに“こっちがいいんじゃない?”と声をかけ、いっしょに考える姿がありました。」

これなら子どもの声が聞こえてくる感じがします。

難しい言葉より、生活感のある表現が届くんです。

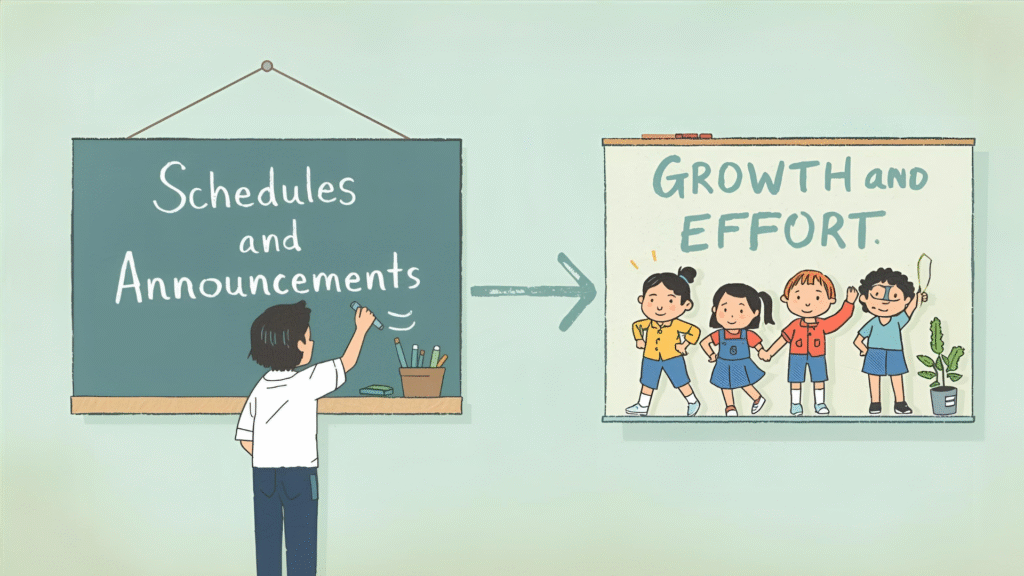

【通信の役割】“教育論文”ではなく“家庭の会話のタネ”

学級通信は教育実践の記録ではなく、家庭の会話のタネです。

「今日こんなことがあったんだって!」──そうやって、家での言葉が広がることに意味があります。

専門的にまとめるのは研究会や論文に。

通信では、わかりやすく、やさしく、生活に近い言葉で十分なのです。

【まとめ】むずかしい言葉はいらない

短くても、やさしい言葉だと心に残ります。

だから私は“伝わる表現”を大切にしています。

学級通信は、予定表でも研究紀要でもありません。

家庭と学校をつなぐ小さな手紙です。

一文をやさしくするだけで、信頼の届き方が変わります。

👉 関連記事へ

子どもの主体性を育てる学級通信の書き方—「書けない・続かない」を越える、毎日発行の現実解—

先生も育つ!日々の通信が論作文の力になる理由

振り返りジャーナルの意義と実践法 ※準備中